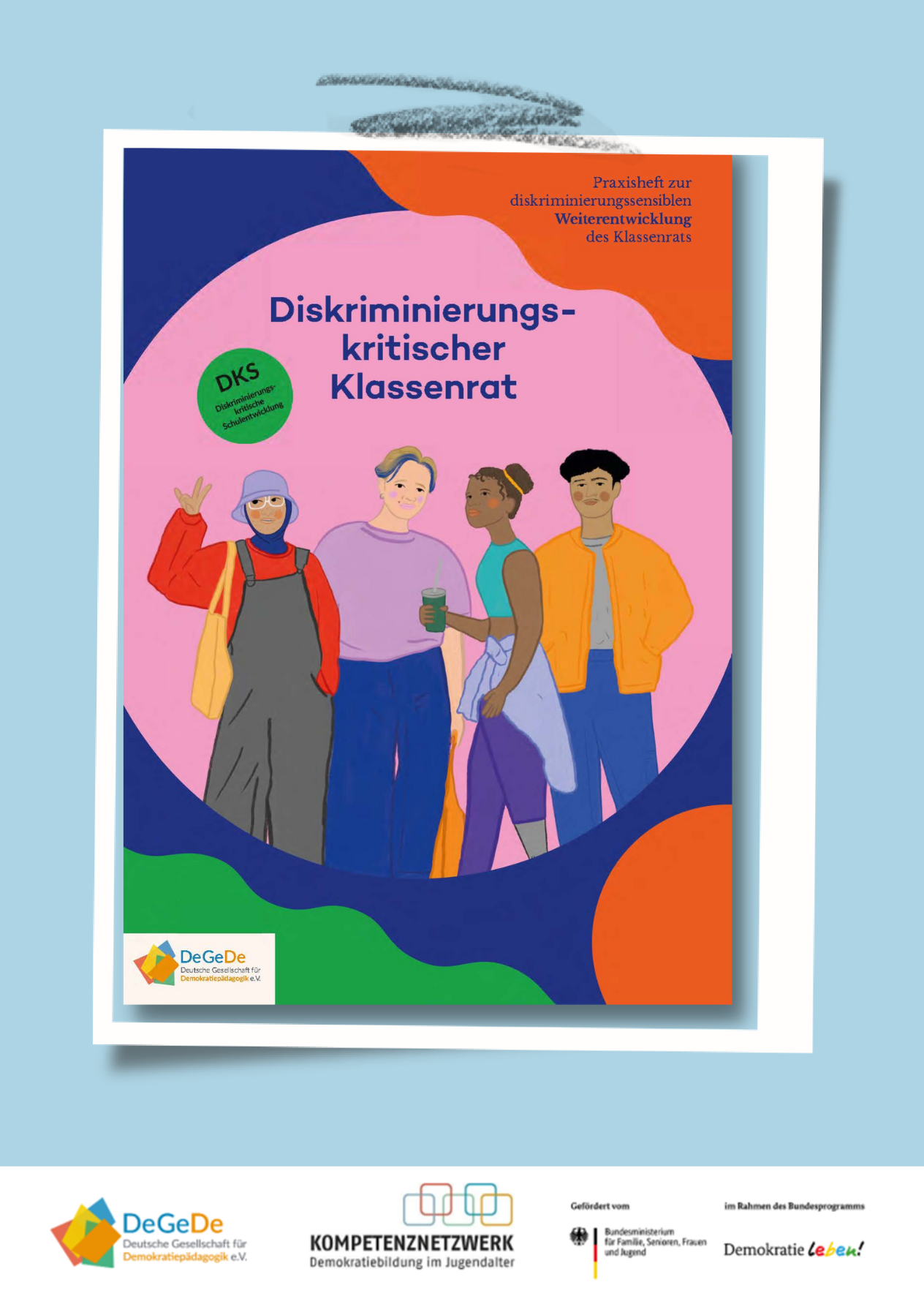

Diskriminierungskritischer Klassenrat

Praxisheft zur diskriminierungssensiblen Weiterentwicklung

des Klassenrats

Eine demokratische Grundhaltung macht uns nicht automatisch diskriminierungskritisch. Diskriminierungskritik muss als aktive Praxis erlernt und geübt werden. Daher denken wir Diskriminierungskritik als kreativen und als lebenslangen Lern- und Reflexionsprozess. In unserem Magazin werden verschiedene Themen vorgeschlagen, die im Klassenrat einbezogen und besprochen werden können. So kann gemeinsam oder auch in Privatleben geübt werden, sich diskriminierungskritisch zu verhalten. Mehr

Demokratiepädagogik für eine lebendige Demokratie

Die DeGeDe setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen von klein auf Demokratie lernen, leben und gestalten können.

Die Demokratie besteht nicht nur aus Verfassung, Parlament und Wahlen. Sie ist eine kreative Gesellschaftsform, wenn Menschen sich dafür engagieren, politische und soziale Probleme anzupacken und die Welt mitzugestalten. Sie lebt von Diskurs und Kritik, Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligung. Nur wenn Demokratie als Gesellschafts- und Lebensform erfahrbar wird, ist ihre Verfassungsordnung zukunftsfähig. Nur wenn Demokratie als Lebensentwurf überzeugt, haben ihre Gegner keine Chance.

Bildungseinrichtungen demokratisch gestalten

Pädagog*innen stärken und unterstützen

Demokratische Handlungskompetenzen stärken

Aktuelle Neuigkeiten

Diskriminierungskritischer Klassenrat

Praxisheft zur diskriminierungssensiblen Weiterentwicklung des Klassenrats Der DeGeDe-Landesverband Berlin-Brandenburg hat 2011 das Projekt „Klassenratsinitiative“ ins Leben gerufen. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, den Klassenrat in Berlin und Brandenburg...

Positionspapier der DeGeDe „Demokratie verteidigen – Antisemitismus bekämpfen“

Auf der Mitgliederversammlung der DeGeDe am 11. November 2023 wurde die Initiative für ein Positionspapier gegen Antisemitismus beschlossen. Aus dieser Initiative ist das folgende Positionspapier entstanden, was vom Bundesvorstand und vom Geschäftsführenden...

Positionspapier „Demokratie braucht Politische Bildung, keine Neutralität!“

Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung hat das Positionspapier „Demokratie braucht Politische Bildung, keine Neutralität!“ veröffentlicht. Angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation, in der deutlich wird, dass Demokratie keine...

Rassistischen und rechten Diskursen in Schulen gemeinsam entgegenwirken

Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung im kommenden Mai hinweisen zu dürfen! Das Projekt Bildungslücke_Rassismus veranstaltet am Donnerstag, 16. Mai 2024 von 12.30 bis 18 Uhr eine Regionale Fachtagung in Cottbus mit dem Titel „Rassistischen und rechten...

Die DeGeDe: Gemeinsam für Demokratiepädagogik

Die DeGeDe ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich rund 300 Menschen und Organisationen für die Demokratiepädagogik engagieren.